Die größte Problematik besteht darin, dass die lokalen Systeme zugleich offen und geschlossen sein müssen. Offen deswegen, um entsprechende eigenständige Konfigurationen durchführen zu können, geschlossen, weil nur so gewährleistet werden kann, dass die Rechner für Standardanwendungen jederzeit funktionsfähig zur Verfügung stehen. Daher wird ein spezielles Konzept erforderlich, um die erforderlichen Netzwerkexperimente durchführen zu können, ohne den laufenden Betrieb des Schulnetzes zu gefährden.

Folgende Lösungen stehen grundsätzlich zur Verfügung und werden auf ihre Praktikabilität hin untersucht. Den daraus resultierenden Lösungsvorschlag finden anschließend Sie hier

- Zwei

PCs pro Platz

Die ideale Lösung wäre es sicherlich, wenn zwei PCs pro Schülerplatz zur Verfügung stehen würden. Auf den ersten Blick wird dieser Ansatz im Schulbereich jedoch aus Kostengründen wohl eher weniger in Erwägung zu ziehen sein. Dennoch sollte nicht zu vorschnell geurteilt werden. Zu bedenken ist nämlich, dass zwar für die heutigen modernen Software-Produkte eine recht performante Maschine zur Verfügung stehen sollte, will man vernünftig damit arbeiten. Für eine Testinstallation, z.B. mit dem Betriebssystem Linux, gilt dies mit gewissen Einschränkungen nicht unbedingt. Da am Schulzentrum SII Utbremen in regelmäßigen Zyklen (ca. 5 Jahre) ein Austausch aller Geräte stattfindet, stehen auch ältere Rechner in entsprechender Stückzahl für diese Zweitnutzung zur Verfügung. Um den Platzbedarf in Grenzen zu halten, sollte nur ein Monitor je Arbeitsplatz vorgesehen werden. Für die Umschaltung des Monitors auf die beiden PCs eignet sich ein KVM-Switch.

- Wechselplatten

Dieser Ansatz kommt mit einem Rechner pro Arbeitslatz aus und auch für die Testinstallation stehen hochperformante Hardware-Basen zur Verfügung. Die Arbeitsstationen erhalten hierzu keine fest eingebauten Festplatten, sondern nur Rahmen für Wechselfestplatten. Jeder Kollege, der mit einer Klasse die Rechner nutzen möchte, erhält in einer passenden Kunststoffkiste einen Satz Festplatten, für die er verantwortlich zeichnet. Die Schüler installieren auf diesen Platten ihr eigenes System und können daran mit administrativen Rechten alles Erforderliche verändern. Für Klassen, die ein betriebsfertiges System benötigen, wird ein Satz Festplatten mit einem vorbereiteten System im Fachraum zur Verfügung gestellt. - Virtualisierung

der Betriebssysteme

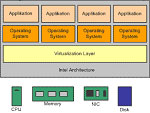

Noch einen Schritt weiter geht der Ansatz, der zwar schon lange bekannt, aber erst in letzter Zeit mit zunehmender Rechnerperformance realistisch möglich geworden ist. Auf den Arbeitsplatzrechnern wird wie gehabt ein funktionsfähiges System, das sogenannte Host-System, installiert. Schüler und Lehrer erhalten hieran keinerlei lokale Rechte und können somit nichts verändern, es aber im Unterricht für Standardaufgaben nutzen. Für die Installation eigener System wird auf dem Grundsystem eine Virtualisierungs-Software (VMware) installiert. Diese ermöglicht es, in einem geschützten Bereich, wenn man so will in einem "Fenster", nahezu jedes beliebige Gast-System zu installieren. An diesem Gast-System haben die Nutzer dann alle erforderlichen Rechte, ohne das Host-System sowohl durch Fehlbedienung, Sabotage oder auch Viren etc. zu gefährden.

- Erweiterungskarten

für "Undo"-Funktion

Der Grundgedanke ist ebenso einfach wie faszinierend: Jeder Schüler und Lehrer kann auf den lokalen Systemen alles einstellen und verändern und nach der Neuanmeldung oder einem Neustart ist alles wie vorher. Möglich soll dies laut Herstellerangabe durch eine Erweiterungskarte im PCI-Slot des Mainboards sein. Die Karte greift "tief" ins System ein und sorgt dafür, dass von dem auf einer weiteren Partition der Festplatte vorhandenen Vorlage die automatische Rücksicherung erfolgt.

- Image

auf Server

Bei diesem Vorschlag wird gar nicht erst der Versuch unternommen, das lokale System zu schützen. Auf einem Server stehen entsprechend vorbereitete Komplettsysteme als Image zur Verfügung. Diese werden, je nach Bedarf und Anwendungsfall, auf die lokale Arbeitsstation herunter geladen. Wird ein eigenes System von den Schüler auf dem Rechner installiert, so kann dies am Ende der Unterrichtsstunde auf dem Server gesichert und bis zur nächsten Stunde "geparkt" werden.

- Virtualisierung

auf Serverebene

Ein sehr interessanter Ansatz geht in dieselbe Richtung wie die Virtualisierung auf Arbeitssta-tionsebene, nur dass die Virtualisierung auf einem geschützten Bereich eines zentralen Servers erfolgt. Sowohl fertig vorbereitete Virtual Machines (VM) als auch das Aufsetzen eigener System erscheinen als Möglichkeit. Als Basis-System für diese VM's kann bei entsprechenden Performance-Reserven sowohl der "Produktionsserver" als auch ein eigens hierfür vorgehaltener "Ausbildungsserver" z.B. in den Fachräumen vorgesehen werden.